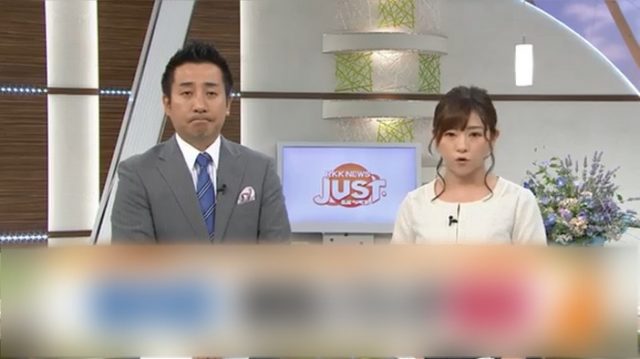

福居万里子です。

今シーズン、RKKラジオ 金曜 午後8時から お届けしている『 アナぐらむ 』。

3人のアナウンサーがそれぞれにテーマを持ち寄って、好き放題に語り合うトーク番組です。

3月22日(金)の放送では 【 水俣病 】 を取り上げました。

この日は、未認定患者の救済を巡る集団訴訟・熊本判決の日。

私たちRKKアナウンサーの多くは県外出身、そして若手も多く、

どこか 〝 水俣病は 教科書に載っている『 歴史 』 ” という感覚になっていないだろうかと、自分自身を含め、モヤモヤした気持ちがありました。

以前このブログにも記しましたが、

百間排水口の樋門撤去をめぐるニュースを深掘り取材したのも、そのような気持ちがあったからです。

放送のテーマは “ 語り継ぐ ” 。

水俣病を巡っては、患者やその家族の高齢化が進み、その歴史や実態を語り継げる人はどんどん少なくなっています。

そうした中で、私なりに、アナウンサーとして、アプローチできないかと考えました。

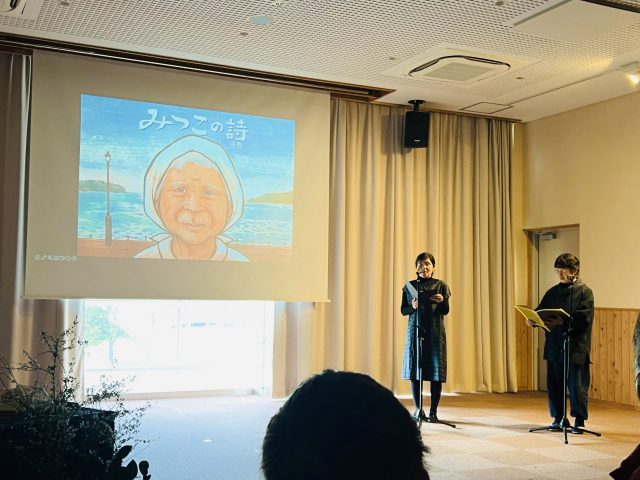

そこで挑戦したのが、今回の朗読です。

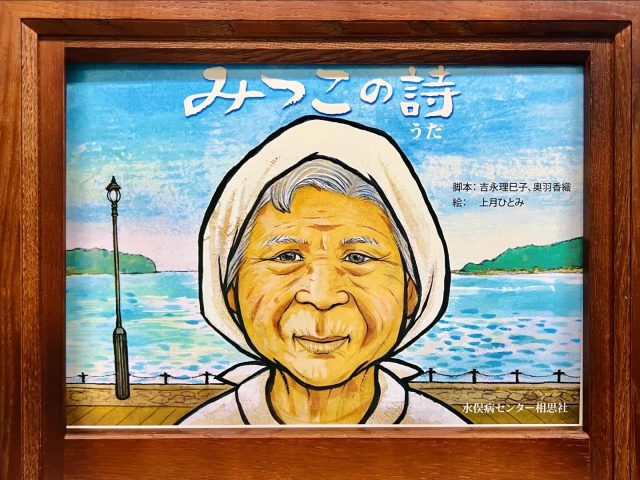

『 みつこの詩 』 脚本:吉永理巳子・奥羽香織/絵・上月ひとみ

制作/水俣病センター相思社

「 子どもたちに伝えていきたい 」という願いのもと、小学生向けの紙芝居として去年3月に完成したものです。

主人公・みつこ は、水俣病に翻弄されながらも力強く生き抜いた実在の女性で、脚本を手がけた吉永理巳子さんは実の娘です。

理巳子さんによれば、みつこさん自身も認定患者で、手足のしびれに苦しんでいたといいます。

ただ、そんな姿をことさらに周囲に見せることはなかった、とも仰っていました。

朗読するにあたっては、「 方言 」がいちばんの課題となりました。

私は長崎出身で、水俣の人々のアクセントや言い回しには慣れていません。

そこで、みつこの実の娘である理巳子さんが朗読をする場に伺い、それを録音し、何度も繰り返し聞いて自分の読みに反映させました。

理巳子さんは物語の “ 当事者 ” でもありますから、セリフには時折アドリブも盛り込まれていて、より感情がストレートに伝わりました。

アナウンサーは “ プロの読み手 ” ではありますが、

人の心に訴える朗読とは、必ずしも、原稿通りに読むこと や 正しい言葉づかい・アクセント ではないのだと、改めて学ばされる機会にもなりました。

水俣病とその歴史について、私には まだまだ知らないことが多すぎます。

そんな私が、誰かに向かって偉そうに語る資格があるとは思っていません。

でも、だからこそ、仲間 や みなさんと “ 知る努力 ”を続けたいと思うのです。

今回の放送が、その一歩になっていたら、と願います。

『 みつこの詩 』は水俣病の恐ろしさや悲しさだけを伝える作品ではありません。

水俣で暮らす人たちの “ 懸命に生きる姿 ” を、きっと感じていただけるはずです。

紙芝居 『 みつこの詩 』

水俣病センター相思社のホームページから購入可能。

貸し出しもされているほか、無料でダウンロードすることもできます。

同じように制作された紙芝居『 しらぬいさん 』も、ぜひ読んでみてください。

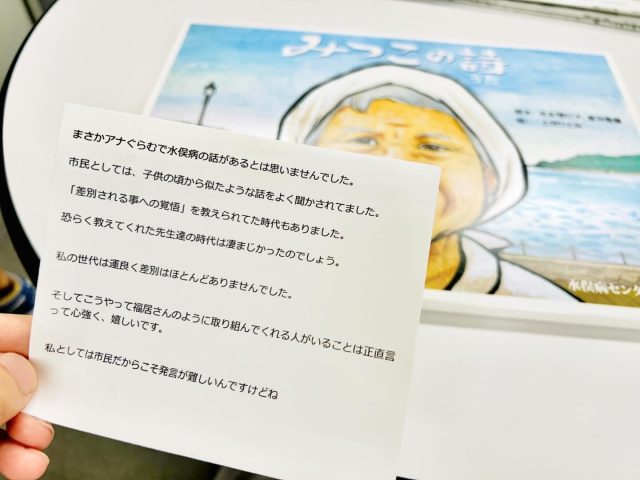

放送中には水俣市民という方からもメッセージをいただきました。

ありがとうございました。